教諭歴16年目の現役の幼稚園教諭として、これまで3000人以上の子ども達に鉄棒や跳び箱、マット運動などの体操、運動指導をしてきました。

前回、鉄棒のつばめという技をご紹介しました!

今回はつばめからできる連続技があるので、ご紹介したいと思います!

慣れればとても簡単で、なによりできると、とても楽しいです!

私の勤務している幼稚園でも、鉄棒でこのお布団をして遊んでいる子をよく見ますよ!

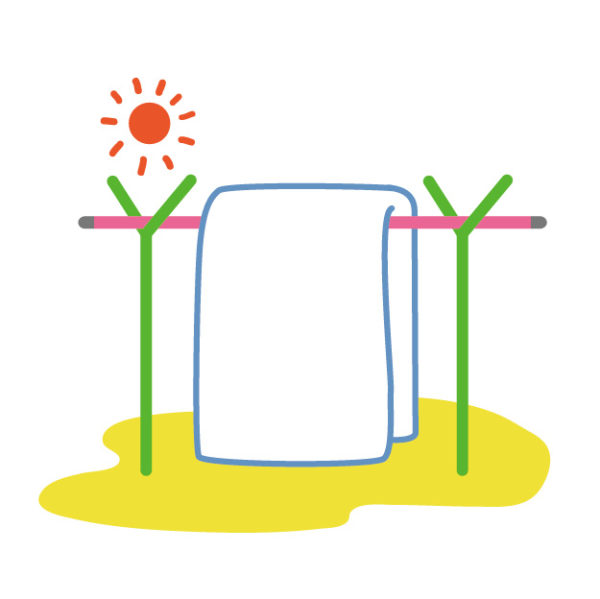

イメージするお布団はこんな感じ

こんな感じで干してある布団をイメージして下さい笑

この布団みたいにお腹を支点にして体を折りたたみ、鉄棒にのる技です!

これも上記のイラストを見せて、どんな技かイメージできるように「お布団に変身してみようか」と声掛けをしてあげて下さい!

お布団のやり方と一番の注意点

つばめをした後に…

①肘を曲げながら

この①がお布団をやる時に一番注意しなければいけない所です!

肘を伸ばしたままだと③でまわった際に勢いがつき過ぎて、止まることができずにその遠心力で手が鉄棒から離れてしまう恐れがあります。

↓

②おへそを見て

この時も肘が伸びた状態でやろうとすると目線が高過ぎて、怖くて、おへそを見ながら体を折りたたむことができません!

肘を曲げながら目線を低くするからこそ、おへそを見ることができます!

↓

③まわる

おへそを見ながら体を折りたたむ状態を“まわる”と表現しています。

この時の注意点は体を折りたたんだ状態で必ず静止して下さい!

静止をしないとまわった遠心力で手が鉄棒から離れ、落下の危険性があるからです。

大人の補助の仕方

練習の際は鉄棒に補助パッドをつけると、お腹が痛くならずに楽しく練習できます!

肉体的な補助の仕方

大人が補助する際は片手でおしりを、もう一方の手でお子様の胸に手を当てて、体を折りたたむ動作を手助けしてあげて下さい!

下半身と上半身をそれぞれ押さえてあげることが大切です!

・おしりを押さえてあげることで、体全体の安定感が増します。

つばめの状態からお布団をやるので、お子様はずっと腕で体を支えたままです。

腕の力も段々なくなってくるので、おしりを下から支えてあげることで腕の負担を減らすことができます。

またおへそを見る時もおしりを押さえてあげることで体全体の安定感が増し体がブレにくくなるので、おへそを見る時も体が揺れず恐怖心が軽減されます!

・胸を押さえてあげることで、上半身を前に倒すことへの不安が軽減されます。

つばめの状態から上半身を前に倒すのは最初のうちは怖いと思います!

そこで肘を曲げて、体を前に倒し始める時にお子様の胸を押さえてあげて下さい。

そうしてあげることで“前に倒れても、お父さん(お母さん)が支えてくれるから大丈夫”という安心感に繋がります!

また胸でなくても肩や後頭部でも大丈夫です。

お子様の恐怖心が軽減される所、万が一の際にお子様の体を支えやすい所を見つけてみて下さい!

上半身の補助はあくまで肘を曲げて、上半身を前に倒し始める、一番怖いと感じやすい時だけで大丈夫です!

もしおへそを見られない時は…

肩や胸ではなく、後頭部を少し押してあげましょう!

ポイントは“少し”です!

あまり強く押すと恐怖心が生まれてしまうので、体を前に畳む方向を示してあげるという意味でやって下さい!

精神的な補助の仕方

上記の肉体的な補助と同じくらい、もしくはそれ以上に大切なのが精神的な補助です。

お布団は慣れれば比較的簡単にできる技です。

できるようになるまでに一番気にしてあげるべきは“怖さ”です。

いつもの目線よりも高いつばめの位置から“こんにちは”をするように上半身を曲げるのは、最初はかなり怖いはずです!

その怖さを軽減できるようにいっぱい声を掛けてあげて下さい!

例えば…

「体を持っててあげるから大丈夫だよ!」

「絶対に落ちないから大丈夫!」

「腕を曲げながら、こんにちはしてごらん!そう!上手だよー!」

とかですね!

肉体的補助だけでは安心感が伝わりづらいかもしれないので、お子様にもはっきり伝わる声掛けは、とても大切です!

肉体的補助と精神的補助を併用して、お子様の技術面、精神面の両方を支えてあげて下さいね!

まとめ

いかがでしたか?

実際やってみると、そんなに難しくはないですが、慣れるまで少し怖いと感じる時に、どう怖さを軽減してあげられるかが、ポイントになる技です!

あまり無理強いはせずに、お子様が安心して練習できるように親御さんも補助をしながらいっぱい褒めてあげて下さいね!

実はお布団にはさらに前回り降りという連続技があります!

お布団が出来るようになったら、ぜひ挑戦してみて下さい!

コメント